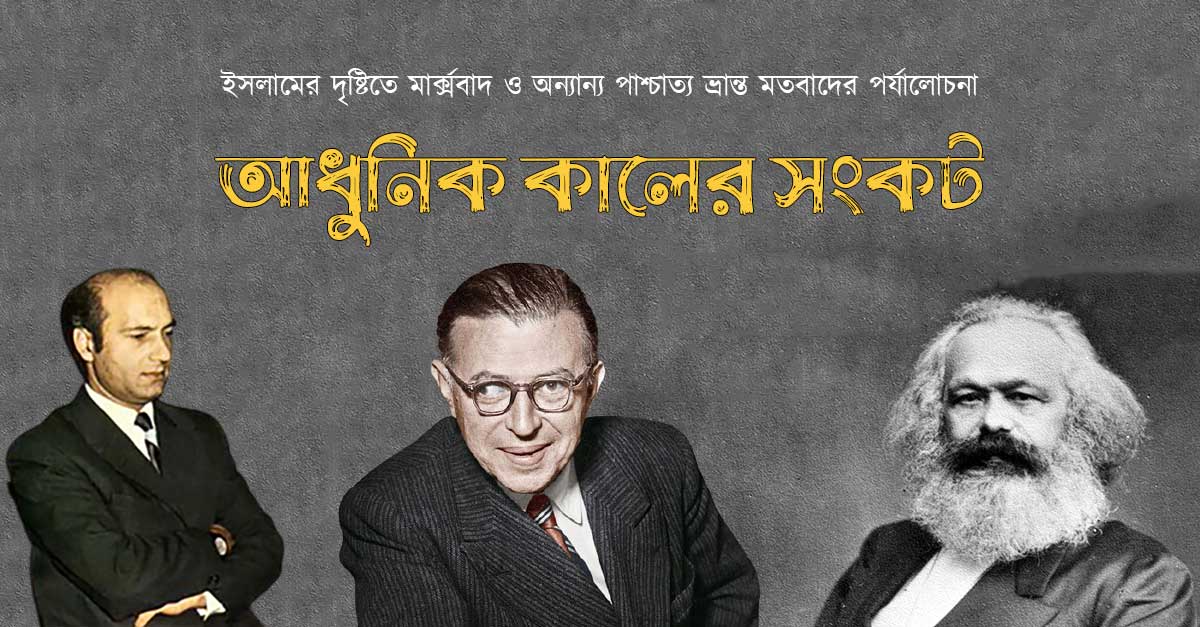

আধুনিক কালের সংকট

আধুনিক কালের যেসব সংকট মানবজাতিকে বিকৃতি ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১) সামাজিক ব্যবস্থার সমস্যা

২) বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর সমস্যা

পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম নামক দৃশ্যত বিপরীতমুখী দুটি সামাজিক ব্যবস্থা আধুনিক মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। কথাটাকে এভাবে বলা যায়, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হিসেবে হাজির হচ্ছে। কিন্তু উভয় ব্যবস্থাতেই মানুষ যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্তা এবং নিছক বস্তুগত অস্তিত্বের চাইতে বেশি কিছু, তা উপেক্ষিত। এরচেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর কী হতে পারে!

সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমকে যদিও ভিন্ন বলে মনে হলেও উভয় ব্যবস্থাই মানুষকে কেবল অর্থনৈতিক প্রাণী তথা পশু মাত্র মনে করে৷ এই ‘পশু’র অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোন ব্যবস্থাটি তুলনামূলকভাবে অধিক কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের ভিন্নতা মূলত সেই বিষয়ে।

পাশ্চাত্যের শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনীতি (economism) হচ্ছে জীবনদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

নিত্যনতুন যেসব বস্তুগত ‘চাহিদা’ তৈরি হচ্ছে এবং ক্রমাগতভাবে বাড়ছে, এগুলো মানুষকে ভোগবাদিতার দাসে পরিণত করেছে। মুনাফার জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ায় পরিমাণ ও বৈচিত্র্যতার দিক থেকে ভোগের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের উপর এইসব বস্তুগত চাহিদার বোঝা দিনকে দিন বেড়েই চলছে। এসব কৃত্রিম বস্তুগত চাহিদা বৃদ্ধির হার উৎপাদনব্যবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফলে মানুষকে কায়িক শ্রমের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে অবসর সময় বাড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি আধুনিক প্রযুক্তি দিয়েছিলো, তা আর সম্ভব হয়ে ওঠছে না। ধ্বংসাত্মক এই পাগলা গতির মধ্যে মানুষ নিমজ্জিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এতে করে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনের দ্বারই কেবল রুদ্ধ হয়নি, বরং মানুষ এখন ‘ভোগের জন্য কাজ এবং কাজের অবসরে ভোগ’ এই চক্রের মাঝে ডুবে গেছে। এই ভোগবাদিতা মানুষকে বিলাসিতা ও বিনোদনের উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় মত্ত করে রেখেছে। ফলে পতন ঘটেছে প্রথাগত নৈতিক মূল্যবোধ ব্যবস্থার।

কমিউনিস্ট সমাজেও আমরা দেখি মানবিক মূল্যবোধের একই ধরনের অবক্ষয়। এই উভয় ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার আর্থ-রাজনৈতিক বৈপরিত্যের প্রেক্ষিতে অনেক বুদ্ধিজীবিই নৃতত্ত্ব, জীবনদর্শন ও মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কমিউনিজম থেকে ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করেন। কিন্তু আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিক থেকে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকলেও সামাজিক আচরণ, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন ও মানবিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পশ্চিমা বুর্জোয়াদের সাথে কমিউনিস্ট সমাজের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। ফুরিয়েরিজম[1], বুর্জোয়াকরণ, এমনকি লিবারেলিজমের নামে কমিউনিস্ট সমাজে আজকাল যা ঘটছে, তা ফ্যাশন ও বিলাসিতার প্রতি ঝোঁক ছাড়া আর কিছু নয়। এটি এখন ব্যক্তিজীবন তো বটেই, রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থার মাঝেও বিস্তার লাভ করেছে। বাস্তবতা ও সার্বিক বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, মার্ক্সবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজ আসলে একই ধ্যানধারণার মানুষ তৈরি করেছে।

তত্ত্বগতভাবে মনে হতে পারে, গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য উদারতাবাদ হলো মহান কিছু। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর উল্টা। এগুলো বরং মুনাফাগ্রাসী শক্তির অমানবিক বলপ্রয়োগের জন্য সহায়ক ক্ষেত্র তৈরি করে। এটি মানুষকে স্রেফ অর্থনৈতিক ও ভোগবাদী পশুতে পরিণত করার কাজ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এভাবে আমরা সমাজতন্ত্রের নামে পেলাম রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ; ‘সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের’ নামে পেলাম সরকারী স্বৈরতন্ত্র; একদলীয় শাসনের নামে পেলাম বুদ্ধিবৃত্তিক জুলুমবাজি ও ‘দিয়ামাতের’[2] নামে পেলাম বিশ্বাসের গোঁড়ামি! পরিশেষে পেলাম ‘সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি’ অর্জনের নামে প্রিন্সিপাল অব মেকানিজমের উপর নির্ভরতা! সৃষ্টিশীল, স্বাধীন ও মহান ইচ্ছার নামে এই সমস্ত বোঝা মানুষকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। বুর্জোয়া সমাজের মানুষের ব্যাপারে মার্ক্স যে ধরনের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতার (alienation) কথা বলেছিলেন, কমিউনিস্ট সমাজও সেই একই ধরনের ‘সামাজিক বাস্তবতা’র (social artifact) ভয়ঙ্কর দশার মধ্যে মানুষকে ফেলে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার সমকালীন সংকট হলো মতাদর্শিক সংকট। (এখানে ‘মতাদর্শ’ পরিভাষাটিকে আমরা যথাসম্ভব বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করছি। বর্তমানে যেসব মতাদর্শ আধুনিক বিজ্ঞানকে নিজেদের ভিত্তি বলে দাবি করে, এর প্রত্যেকটিই মানুষকে প্রধান সত্তা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এমনকি যারা গর্বের সাথে নিজেদেরকে মানবতাবাদী বলে পরিচয় দেয়, তারাও মানুষকে মূল সত্তা হিসেবে মানতে অস্বীকার করে।)

প্রচলিত ইতিহাসবাদ (historicism) হলো একটি নিয়ন্ত্রণমূলক বস্তুগত ঘটনাপ্রবাহ (determinative material current)। এটি নির্মিত হয় বস্তগত উপাদানের সমন্বয়ে। ইতিহাস পরিক্রমায় যেসব অমোঘ নিয়ম কার্যকর থাকে, সেগুলোর অনুকূলে এটি গতি লাভ করে। ফলে শেষ বিচারে, ইতিহাসবাদ একটি নিয়ন্ত্রণমূলক বস্তুবাদের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে মানুষের কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই।

জীববিজ্ঞানবাদ (biologism) প্রাকৃতিক নিয়মকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষকে আর দশটা পশুপ্রাণীর মতোই মনে করে। যদিও তারা মনে করে, মানুষ হলো বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন। কিন্তু এর বাইরে মানুষের আর যতসব ইউনিক বৈশিষ্ট্য এবং আধ্যাত্মিক চেতনা রয়েছে, সেগুলোকে সহজাত প্রবৃত্তির মতো নিছক শারীরিক গঠনের বহিঃপ্রকাশ বলে তারা দাবি করে!

সমাজতত্ত্ববাদ (sociologism) অনুযায়ী, সামাজিক পরিবেশকে যদি আমরা একটি বাগান হিসেবে কল্পনা করি, তাহলে মানুষ হলো সেই বাগানের ফসল। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ু। তাদের মতে, বাগান পরিবর্তিত হলেই কেবল ফসলের পরিবর্তন ঘটবে। এবং তা সংঘটিত হবে মানুষের আওতা বহির্ভূত এমন এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়, যা মানুষের ব্যক্তিত্বসহ যাবতীয় কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এই দুটি চিন্তাধারার সাথে আমরা যদি বস্তুবাদ ও প্রকৃতিবাদকে যোগ করি, তাহলে আমরা বর্তমান যুগের মতাদর্শিক সংকটগুলোর একটি চিত্র খুঁজে পাই। বলাবাহুল্য, এ দুটি মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে একটি জড়বস্তু ও চতুষ্পদ জন্তু মনে করে।

এ প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদের অবস্থা আরো বিভ্রান্তিকর। কার্ল মার্ক্স ছিলেন বস্তুবাদী। তাই তিনি মানুষকে মানুষকে জড়জগতের একটি জড় উপাদান মনে করা ব্যতীত আর কিছু ভাবতে পারেননি। ডারউইনের গবেষণাকর্ম অধ্যয়নের পর তিনি এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন, “আমার ইতিহাস দর্শনের জৈবিক ভিত্তি হিসেবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি গ্রহণ করছি।”

একইসাথে তিনি ছিলেন কট্টর সমাজতত্ত্ববাদী। এ কারণে তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে। ফলে তিনি ছিলেন সমাজনির্ভর স্বাধীনতার পক্ষে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সমাজকে ভিত্তিকাঠামো ও উপরিকাঠামো নামে দুটি ভাগ করে বিভিন্ন উপাদানকে ইচ্ছেমতো সাজিয়েছেন। তার মতে, উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো হচ্ছে ভিত্তিকাঠামো। আর সংস্কৃতি, নৈতিকতা, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, মতাদর্শ ইত্যাদি হলো উপরিকাঠামো। মানুষকে তিনি এই উপরিকাঠামোর সমতুল্য মনে করতেন। অর্থাৎ, মানুষ উপরিকাঠামোর উপাদানগুলোর যোগফলের বেশি কিছু নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, মার্ক্সের দৃষ্টিতে মানুষ হলো বস্তুগত উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত একটি দ্রব্য বা পণ্য মাত্র। মার্ক্স যেহেতু উৎপাদনের উপকরণকেও উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করেছেন, ফলে মার্ক্সবাদে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে উপকরণের শ্রেষ্ঠত্বের উপর। আপনি একে মানবতাবাদের পরিবর্তে ‘উপকরণবাদ’ (utensilism) বলতে পারেন। অন্তত এটুকু বলাই যায়, ইসলাম মানুষকে আদমের সন্তান বলে যে মর্যাদা দিয়েছে, মার্ক্সবাদের নিকট সেই মানুষ নিছক উৎপাদনের উপকরণ মাত্র!

দ্বান্দ্বিকতার সাথে বস্তুবাদকে মিলিয়ে মার্ক্স মানুষকে মানবিক মর্যাদা হতে বঞ্চিত করেই শুধু ক্ষ্যান্ত হননি, মানুষের উপর ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী নিয়ন্ত্রণবাদকেও চাপিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্য বাস্তবে এটি আরেক ধরনের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা জানি, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকার কারণেই জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বস্তুবাদী নিয়ন্ত্রণবাদের কারণে এই স্বাধীন ইচ্ছার কবর রচিত হয়ে যায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় শিক্ষা, কিংবা রাজনৈতিক কায়েমী শক্তির উপর নির্ভরশীল দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকরা মানুষের জন্য নিয়ন্ত্রণবাদের যে গর্ত খুঁড়ে রেখেছে, মার্ক্সের এই তত্ত্ব মানুষকে সেই একই গর্তে নিয়ে ফেলেছে।

বাহ্যত পৃথক মনে হলেও উভয় ধরনের শৃঙ্খলই এক ও অভিন্ন। পার্থক্য কেবল এটুকুই, শিকলের অপর প্রান্তটি এখন আর আকাশে নয়, দুনিয়াতেই আটকানো। ফলে এই জড়বাদকে ‘গোঁড়ামিপূর্ণ’ (fanatical) বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না।

***

মানবতা এখন যে সংকটের মুখোমুখি তা মূলত মানবসৃষ্ট। মানবজাতি আজ অবক্ষয়ের সম্মুখীন। মানবজাতির এই পরিবর্তন হচ্ছে অন্তর্গতভাবে, যেভাবে পরিবর্তন ঘটে শুয়াপোকার। এসব কিছুর কারণ হলো তার নিজের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের ঝুঁকিপূর্ণ সাফল্য।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো— সমগ্র মানবেতিহাস জুড়ে দেখা যায়, যেসব চিন্তা বা ধারণাকে মানুষ নিজের মুক্তির জন্য উপযুক্ত বলে ঠিক করেছে, সাধারণত সে নিজেই সেগুলোর বলি হয়েছে। এক ধরনের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে যে চিন্তা বা ধারণাটি মানবমুক্তির আকাঙ্খা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, পরবর্তীতে সেটিই মানুষকে শৃঙ্খলিত করেছে। মানুষকে মুক্তির আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ফাঁদে ফেলেছে।

ধর্মসমূহ শুরুতে গভীর ভালোবাসার কথা বলে, নৈতিক পরিপূর্ণতা ও মুক্তির আহ্বান জানায়। এই নির্মল ও প্রশান্তিময় বাণী ছড়িয়ে পড়ার পর ইতিহাসের পরিক্রমায় ধর্মের ভাব ও গুণগত মানের পরিবর্তন ঘটে। যারা রাজদণ্ডের অধিকারী এবং ‘সামাজিক যুগের’ নেতৃত্বে আসীন, এক পর্যায়ে তাদের হাতে ধর্মের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়।

চীনে লাও জু নামে একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি জীবনের কৃত্রিমতা, বুদ্ধিবৃত্তির অসম্পূর্ণতা এবং অপরিমার্জিত সভ্যতা থেকে মুক্তির আহ্বান জানান। কারণ, এগুলো মানুষকে দাসে পরিণত করে এবং ‘তাও’-এর সাথে সংগতিপূর্ণ মৌলিক মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে দূষিত ও বিকৃত করে ফেলে। সময়ের বিবর্তনে লাও জু’র এই চিন্তাধারা অসংখ্য দেবতার উপাসনার চক্রে হারিয়ে যায়। এসব দেবতা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণরস শুষে নিয়েছে, মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করেছে এবং অনন্ত ভীতি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতায় নিপতিত করেছে।

কনফুসিয়াস এসব কাল্পনিক দেবতার ক্ষমতার ভয় থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি অর্থহীন কল্পনাবিলাস, অন্তহীন ত্যাগ, মানত, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, অনুশোচনায় কুঁকড়ে যাওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে পথ দেখাতেন এবং ইতিহাস, সমাজ, জীবন ও যুক্তির প্রতি উৎসাহিত করতেন। সামাজিক জীবনকে যৌক্তিকভাবে সাজানোর জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক পাটাতন থাকা দরকার, তার জন্য তিনি ‘লি’[3] (li) নামে একটা মূলনীতি চালু করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এই মূলনীতি নিজেই একটি অপরিবর্তনীয় প্রথায় পরিণত হয়। তারপর এটি পর্যবসিত হয়েছে চিন্তাশূন্য আনুগত্যে। এর ফলে যে কোনো ধরনের সামাজিক রূপান্তর অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষের অবস্থা হয়ে পড়ে মেরু অঞ্চলের বিশালাকার বরফখণ্ডে আটকে বরফ হয়ে যাওয়া প্রাণীদের মতো। তারা অচলায়তন এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতার মাঝখানে পড়ে যায়। একজন সমাজতাত্ত্বিক মন্তব্য করেছেন, “চীনা সমাজ ও সভ্যতার বিগত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি— এই সময়ের মধ্যে তাদের পতনও ঘটেনি, আবার বড় কোনো অগ্রগতিও হয়নি। এর কারণ হলো কনফুসিয়াস প্রভাবিত রক্ষণশীল ও সনাতনী চিন্তার কর্তৃত্ব!”

ভারতীয় ধর্মে মানুষ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা ছিলো এবং সেইসাথে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার বন্ধন সম্পর্কেও একটি গভীর বোঝাপড়া ছিলো। এই ধর্ম মতে, বিশ্বজগতের মাঝে যে চেতনা সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে, সেটি মানবীয় চেতনাকে গতিশীল রাখতে কাজ করে। কিন্তু এই ধর্মটিও পরবর্তীতে ব্যাপকভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং লোকেরা অসংখ্য স্বনির্মিত দেবতার পূজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এসব দেবতা নিরুপায় ভক্তদের শেষ ভরসাটুকুও কেড়ে নেয়। তারপর ‘মোক্ষ’ লাভ এবং ‘বিদ্যা’[4] অর্জনকে পাশ কাটিয়ে ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির দোহাই দিয়ে মানুষকে মারাত্মক কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃচ্ছসাধনা ও শোচনীয় দাসত্বের দিকে নিয়ে যায়।

ফলে হিন্দুদেরকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে আসলেন বুদ্ধ। তিনি তাদেরকে নক্ষত্র দেবতাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন। কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধের অনুসারীরাই পরবর্তীতে তাঁর পূজারী হয়ে পড়লো। বর্তমানে ফার্সিতে ব্যবহৃত ‘বুত’ শব্দটি ‘বুদ্ধ’ থেকে এসেছে। এর সাথে ‘পরস্তি’ যোগ হয়ে এটি এখন ‘বুতপরস্তি’ (মূর্তিপূজা) হিসেবে প্রচলিত। পৌত্তলিকতা তথা সবচেয়ে গুরুতর শিরক বুঝাতে ‘বুতপরস্তি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

রাব্বীদের (ইহুদী ধর্মীয় আলেম) ধর্মবাদিতা এবং বস্তুবাদের খপ্পর থেকে মানুষকে রক্ষা করতে এবং ইহুদী বর্ণবাদী ও ব্যবসায়ীদের দাসত্ব থেকে ধর্মকে মুক্ত করে আত্মার মুক্তি, শান্তি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা মেসিয়াহ। তিনি রাব্বী ও ফ্যারিসীদের (প্রাচীন ইহুদীদের একটি সম্প্রদায়) কুসংস্কার এবং রোমান সাম্রাজ্যের দাসব্যবস্থা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, খোদ খ্রিষ্টধর্মই কীভাবে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরিতে পরিণত হলো ও কীভাবে রোমান চার্চ সাম্রাজ্যটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো। স্কলাস্টিসিজম[5] কীভাবে মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রকে বুদ্ধিবৃত্তিক রসদ যুগিয়েছিলো এবং মুক্তচিন্তা, মানবিক অগ্রগতি ও বিজ্ঞান চর্চার পথরুদ্ধ করে দিয়েছিলো, সেসবও আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি, কীভাবে ‘শান্তির ধর্ম’টি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি রক্ত ঝরিয়েছে। যেখানে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে মানুষের হওয়ার কথা ছিলো ঈশ্বরের মতো, সেখানে ঈশ্বরকে নামিয়ে আনা হলো মানুষের কাতারে!

সবশেষে, ঐতিহাসিক ধর্মসমূহের বিকাশের ধারাবাহিকতায় তাওহীদ ও মুক্তির বাণী নিয়ে এসেছে ইসলাম। একজন মুসলিম সৈনিকের ভাষায়, “ইসলাম মানুষকে মাটির দুনিয়া থেকে বেহেশতের উচ্চতায় আসীন হওয়ার আহ্বান জানায়, মানুষের দাসত্বের পরিবর্তে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের খেদমত করার কথা বলে এবং বিদ্যমান ধর্মসমূহের নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের ন্যায়বিচারের দিকে ডাকে।”[6] আমরা জানি, আরব খেলাফতের অধীনে কীভাবে ইসলামের পরিবর্তন ঘটেছে, সবচাইতে বর্বর বিজেতারা ইসলামকে কীভাবে নিজেদের কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতার ভিত্তিতে পরিণত করেছিলো। সময়ের ব্যবধানে ইসলাম কীভাবে ফিকাহ, ধর্মতত্ত্ব এবং সুফিবাদের নামে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো, যেটি সেলজুক ও মোঙ্গলদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর একটি ধর্মীয় আবরণ দিয়ে মুসলমানদেরকে পূর্বনিয়ন্ত্রণবাদের (predestination) শৃঙ্খলে আটকে ফেলেছে। ফলে একত্ববাদ, সৎকাজ ও জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির পথ আর খোলা রইলো না। এর পরিণতি হলো সনাতন প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য, মানত ও দোয়ার মাধ্যমে মুক্তির সন্ধান। এরই সাথে চললো সমাজ, জীবন ও বাস্তবতা বিবর্জিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা। এগুলো হলো মানবেতিহাস, প্রগতি, জগতে মানবমুক্তির ব্যাপারে নৈরাশ্যবাদ (pessimism)। একই সাথে তা মানুষের স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়াকে অবদমনের নামান্তর।

***

মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রিষ্টধর্ম পরিণত হয়েছিলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও সুকুমারবৃত্তিকে দমন করার হাতিয়ারে। ঘটিয়েছিলো নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান, বিধিনিষেধ ও কুসংস্কারের উত্থান। চার্চ ও পোপ তথা ধর্মের অভিভাবকদের নেতৃত্বে জাতির ভাগ্য ও মুক্তচিন্তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিলো বিজ্ঞান ও সামাজিক অগ্রগতির বিপরীত শক্তি হিসেবে। তখন রেনেসাঁ (এখানে রেনেসাঁকে আমরা বুদ্ধিজীবীদের জাগরণ বিবেচনার পরিবর্তে সামাজিক বিদ্রোহের প্রেরণা হিসেবে বিবেচনা করবো) এই স্থবিরতার বিপরীতে মানুষকে গ্রীক ও রোমের স্বর্ণযুগের দিকে আহ্বান করেছিলো। ইউরোপের মানুষকে ল্যাটিন পোপতন্ত্র হতে নিজেদের মুক্তির জন্য আহ্বান জানিয়েছিলো। এবং বিশ্ব মানবতাকে ক্যাথলিক স্কলাস্টিসিজমের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও কঠোরতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান চর্চার আহ্বান জানিয়েছিলো।

এই সামাজিক অভ্যুত্থানের মূলমন্ত্র কী ছিলো? স্রষ্টার একচ্ছত্র ইচ্ছার বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করা, ধর্মীয় বিশ্বাসের আধিপত্য থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করা, শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি (scholastic dogma) থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করা, পরকালে বেহেশতের যে প্রতিশ্রুতি ধর্ম দিয়েছিলো, সেই বেহেশত দুনিয়াতেই নির্মাণ করা— এইসব।

কী দারুণ সব স্লোগান! বুদ্ধির মুক্তি! বিজ্ঞান আমাদের চলার পাথেয়! মর্ত্যলোকেই স্বর্গ রচনা! কিন্তু কারা তৈরি করে দেবে দুনিয়াতে এই বেহেশত? জবাব হলো, ইউরোপের দেশগুলো যেসব জাতিকে কলোনি বানিয়েছে, সেইসব দেশের শোষিত মানুষেরা। এর সাথে থাকবে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সহযোগিতা।

অর্থাৎ, আমরা ধর্ম থেকে স্বাধীন হয়ে বিজ্ঞান আর পুঁজিকে গ্রহণ করলাম।

ক্ষমতা ও ক্ষমতাবানদের অধীনতা মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই কেবল ধর্মের আনুগত্য থেকে বিজ্ঞান মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। বিজ্ঞান পরিণত হয়েছিলো অদূরদর্শী ও গোঁড়া বিজ্ঞানবাদে। এই বিজ্ঞানবাদ ধর্মের বন্ধন থেকে বাঁচতে মেসিয়াহকে খুন করে পরিণত হয়েছে সিজারের চামচায়। প্রকৃতিকে শাসন করা এবং কাজকর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিলো যে যন্ত্রের, সেটি নিজেই মানুষকে দাস বানিয়ে রাখার মেকানিজমে পরিণত হলো।

এবার এই ‘বেহেশতের’ দ্বাররক্ষীর দিকে দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। এটি হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নামক অস্ত্রে সজ্জিত পুঁজিবাদ। এই নতুন যাদুকর টেকনো-ব্যুরোক্রেসি এবং মেকানিজমের ভারি ও নির্মম চক্রের ভেতরে নতুন এক ধরনের দাসত্বের বন্ধনে সম্মোহিত করে ফেলছে মানবতাকে।

আর মানুষ? সে হলো একটি অর্থনৈতিক পশু, যার একমাত্র কাজ হচ্ছে এই ‘বেহেশতে’ চড়ে বেড়ানো। শুধু ভোগ করাই হলো এর দর্শন। আর এর যে মূলমন্ত্র লিবারেলিজম? এটিও একটি হতাশার বিষয়! গণতন্ত্র? এটি হলো, “এমন লোকদেরকে নির্বাচিত করা, যারা ইতোমধ্যে আপনার ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছে।” জীবন? নিছক একটি বস্তুগত অস্তিত্ব। নৈতিকতা? সুবিধাবাদিতা ও অহমিকা। জীবনের লক্ষ্য? ভোগ করা। জীবনদর্শন? সহজাত জৈবিক চাহিদাগুলো মেটানো। জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য? অবসর ও ফুর্তিময় একটি জীবন। বিশ্বাস, আদর্শ, ভালোবাসা, জীবনের অর্থ, মানুষ হওয়ার যৌক্তিকতা? এসব ভুলে যাও!

কিন্তু দুনিয়ার এই বেহেশতেও আদম বিদ্রোহ করে বসলো।

***

মার্ক্সবাদ

পুঁজিবাদ, শ্রেণীভিত্তিক সমাজ, রাষ্ট্র, শোষণ, শ্রম বিভাজন, সম্পদের পুঞ্জীভবন, আত্মস্বার্থ ইত্যাদিকে মার্ক্সবাদ অস্বীকার করে। সর্বোপরি, দাসব্যবস্থাকেও অস্বীকার করে; যেহেতু সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থার আওতাধীন দাসব্যবস্থা অপরিহার্য মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলোগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। মার্ক্সবাদ এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে মানুষ শুধু তার ‘কাজ অনুযায়ী নয়’, বরং ‘প্রয়োজন অনুযায়ী’ সুবিধা ভোগ করবে! কী দারুণ ব্যাপার!

এর মানে কী দাঁড়ায়? এর মানে হলো সকল মানুষের চূড়ান্ত সমতা! মার্ক্সবাদ এমন এক সমাজের প্রতিশ্রুতি দেয়, যেখানে প্রত্যেকে তার প্রাপ্যের চেয়েও বেশি পাবে! কী স্বপ্ন! কী আকাশকুসুম কল্পনা! না, এবার কিন্তু ধর্ম কোনো বেহেশতের লোভ দেখাচ্ছে না। কিংবা, দর্শন কোনো আদর্শ রাষ্ট্রের[7] প্রস্তাব করছে না। এটি কোনো আদর্শবাদী, নীতিবান সমাজতন্ত্রীর কল্পনাও নয়; বরং এটি হলো ‘বৈজ্ঞানিক দর্শন’।

এই আদর্শ সমাজ কারা প্রতিষ্ঠা করবে? আসলে এটি অতটা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারও নয়। ইতিহাসের অনিবার্য নিয়ম আবিষ্কারের সাথে সাথে এই ‘শুভ সংবাদটিও’ চলে এসেছে যে— আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা না হয়ে যায় না! পুঁজিবাদের শোষণ ও সীমাহীন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত শ্রমিক, বুর্জোয়াদের স্বর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং মানবমুক্তির স্বপ্নে বিভোর চিন্তকগণ আসলে কী চান?

আমরা আরো একবার ‘রাষ্ট্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া’র পরিবর্তে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র দেখলাম। ‘একটি মুক্ত সমাজ ও ব্যক্তির কাজের স্বাধীনতা’র পরিবর্তে আগাগোড়া পরিকল্পিত এক সমাজ আমরা দেখলাম, যেখানে প্রত্যেকের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই সমাজে যন্ত্রনির্ভরতাকে (mechanism) বিলুপ্ত করার পরিবর্তে ‘বৈপ্লবিক গতিতে উৎপাদনের’ উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা স্বয়ং পুঁজিবাদের যান্ত্রিকতাবাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ‘বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র থেকে মুক্তি’র পরিবর্তে মানুষ একটি এককেন্দ্রিক সরকারী আমলাতন্ত্রের বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী সম্প্রসারণবাদের কারণে বৃদ্ধি পাওয়া শ্রম বিভাজনের অবসান ঘটানোর পরিবর্তে সরকারী সম্প্রসারণবাদের কারণে শ্রম বিভাজন আরো বেড়েছে। ‘পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক সংগঠনসমূহ’ থেকে মুক্তির বদলে মানুষ অতিমাত্রায় সুবিন্যস্ত সমাজের (hyper-organized society) দাসে পরিণত হয়েছে। মানুষের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ছাঁচে বরং মানুষকে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চার্চের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও ভক্তি বর্জন করলেও মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কমিটির প্রতি একই ধরনের আনুগত্য বহাল রয়েছে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের অস্বীকার করা হলেও চালু হয়েছে ব্যক্তিপূজা।

মতাদর্শিক দিক থেকে বলতে গেলে, নিকৃষ্ট অর্থনৈতিক বস্তুবাদের হাতে মানবতাবাদের পতনের পর থেকে মানুষ স্বীয় অস্তিত্বের চেতনা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে মানুষ একটি অপরিণামদর্শী ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছে। একইসাথে পরিণত হয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অসচেতন পণ্যে। অথচ অস্তিত্বের চেতনা ও স্বাধীন ইচ্ছা হলো নিজেকে সর্বোচ্চ রূপে উন্নত করে তোলার উপায়।

পুঁজিবাদের মুক্ত মানুষ এবং মার্ক্সবাদের শৃঙ্খলিত মানুষ, পুঁজিবাদের ছদ্ম-মানুষ এবং মার্ক্সবাদের ছাঁচে গড়া মানুষের মাঝে তুলনা করলে কোনটা বেশি দুঃখজনক?

***

অস্তিত্ববাদ

পুঁজিবাদ ও মার্ক্সবাদ— উভয় মতবাদের বিরুদ্ধেই অস্তিত্ববাদ বিদ্রোহ করেছে। মানবমুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করা মানবতাবাদীগণ সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, পুঁজিবাদ ও যান্ত্রিকতাবাদের অমানবিক চরিত্রের ভয়ঙ্কর দিকটা ধরতে পেরেছিলো। ফলে তারা নন্দনতাত্ত্বিক ও নৈতিক অবস্থানের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তি দিয়েও এগুলোর সমালোচনা করতে শুরু করে। এর পাশাপাশি, তারা সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত ধারা তৈরি করে, যা থেকে এমনকি মার্ক্সবাদও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। রেমন্ড আরন যেমনটা বলেছেন, “অ-মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীরা যা বলেছে, মার্ক্সবাদ সেসব কিছুর একটি বুদ্ধিদীপ্ত সংকলন ছাড়া আর কিছু নয়।”

ইউরোপ যে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা, এর কৃতিত্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার। মজার ব্যাপার হলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই সফলতার পরপরই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্ত একটা প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে গেলো। এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যেন মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো।

পুঁজি হচ্ছে একইসাথে উৎপাদক, পণ্যমূল্য নির্ধারণের উপায় এবং সত্যের আধার! পুঁজিবাদের মতে, নিজেকে তুলে ধরার সর্বোচ্চ উপায় হলো কাজ করা। দুঃখজনকভাবে, এখন পুঁজির ব্যবস্থাপনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মূল কাজ। পুঁজিই এখন আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় প্রতিমা হয়ে উঠেছে! পুঁজির কাছে মানুষ যেন আত্মবিচ্ছিন্ন একজন দাস ও পূজারী ছাড়া আর কিছুই নয়!

পুঁজিবাদের পাশাপাশি অন্যান্য যেসব মতবাদ মানুষ গ্রহণ করেছিলো, সেসবের অভিজ্ঞতাও ছিলো তিক্ত ও ধ্বংসাত্মক।

একটি পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশের অর্ধশতাব্দী পর মার্ক্সবাদ এমন এক অঞ্চলে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিলো অপ্রত্যাশিত। প্রথম দিককার লেখালেখিতে মার্ক্স রাশিয়ার বিপক্ষে যেসব মতামত দিয়েছেন, সেগুলো বিবেচনায় নিলে বলা যায়— তিনি বেঁচে থাকলে এই বিপ্লব কিছুতেই সমর্থন করতেন না। যাহোক, আমরা এখানে দেখতে পেলাম একটি নয়া প্রতিমা। এখানে সমাজ, মানুষের মনমানসিকতা, বিবেক, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা, সংবেদনশীলতা ইত্যাদিরও উৎস মনে করা হয় উৎপাদনের উপকরণকে। আর আজকের দিনে সেই উপকরণ হলো যন্ত্র!

ব্যাপারটা একজন কবির সেই পুরানা গল্পের মতো, যে প্রেমিকার মোহনীয় চোখের যাদু থেকে রক্ষা পেতে তাকে ত্যাগ করেছিলো। প্রেমিকাকে ভুলে থাকতে সে ফুলবাগান চর্চায় মন দিলো। আশা ছিলো, এই নতুন পেশার কারণে হয়তো প্রেমিকার ঐন্দ্রজালিক চোখের প্রতি তার মোহগ্রস্ততার অবসান ঘটবে। কিন্তু হায়! তার অভিযোগ—

শীতের মেঘ যখন পালিয়ে গেলো,

লজ্জা ভেঙে নার্গিস ফোটার কাল এলো।

ফুলে ফুলে চারদিক ছেয়ে গেলো;

হায়! প্রতিটি ফুলই দেখছি প্রিয়ার চোখ।[8]

যারা যান্ত্রিকতাবাদ থেকে পালিয়ে মার্ক্সবাদের (যেটি যান্ত্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সমালোচনামুখর মতাদর্শ) হাতে এসে ধরা পড়েছে, মতাদর্শিক বিজয় এবং কমিউনিস্ট শাসনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তারাই আরো বেশি করে যান্ত্রিকতাবাদের ফাঁদে পড়েছে। ‘বস্তুগত প্রাচুর্য’কে যেহেতু আদর্শ কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিলো, ফলে এটি সমাজকে ব্যাপকভাবে শিল্পনির্ভর সমাজে রূপান্তর করে ফেলেছে। এমন কিছু মূলনীতি এই রূপান্তরের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিলো; লেনিনের ভাষায়, যেগুলো “অবশ্যই পুঁজিবাদের কাছ থেকে শিখতে হবে”! এ কথার মানে হলো— বিশেষায়িতকরণ, টেকনো-ব্যুরোক্রেসিনির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিক প্রতিযোগিতা থাকতে হবে। সর্বোপরি, সমাজের সবাইকে দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি একক সংগঠন কাজ করবে এবং এর উপর শীর্ষ আমলাদের সমন্বয়ে একটি নতুন শাসকশ্রেণী থাকবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও যেমনটা থাকে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদ ও প্রগতির পথে চলা শুরু করে। পাশাপাশি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইতিহাসের শিকড়ের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসবের মাধ্যমে পুনরায় তাদের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই দৃষ্টিতে, মার্ক্সবাদ কি নিছক মুদ্রার অপর পিঠ নয়? ইতোমধ্যে ধর্মবিচ্ছিন্ন ও পুঁজিবাদী যান্ত্রিকতাবাদের উপর বিরক্ত এবং সর্বশেষ কমিউনিজমের স্বপ্নভূমির প্রতি মোহভঙ্গ ঘটা একটি প্রজন্ম অস্তিত্ববাদের মাঝে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলো। এই মতবাদের মধ্যমণি ছিলেন জঁ-পল সার্ত্র। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলো তিনি খুব সচেতনতা ও দক্ষতার সাথে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

***

পুঁজিবাদ মানুষকে অর্থনৈতিক পশু হিসেবে বিবেচনা করে। মার্ক্সবাদ মনে করে, মানুষ হলো কতিপয় সংগঠিত পদার্থ দ্বারা তৈরি একটি বস্তু। ক্যাথলিক মতবাদের দৃষ্টিতে, মানুষ হলো কর্তৃত্বপরায়ণ এক অদৃশ্য শক্তি তথা দৈব অভিপ্রায়ের খেলনা সামগ্রী। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মতে, মানুষ হলো উৎপাদন উপকরণের নিয়ন্ত্রণবাদী বিবর্তনের (deterministic evolution) অসহায় খেলনা। আর অস্তিত্ববাদ এই সবগুলো দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে মানুষকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে দিয়েছে! মানুষ বন্দনা করতে গিয়ে অস্তিত্ববাদ বলেছে: “এই জগতের সব কিছুই নিজের সারসত্তা (essence) নির্ধারণ হওয়ার পর তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। ব্যতিক্রম শুধু মানুষ। সে অস্তিত্ব লাভের পর নিজেই তার সারসত্তা তৈরি করে।”

অস্তিত্ব লাভের আগেই একটা গাছ বা তোতাপাখি ভবিষ্যতে কী হবে, তা স্পষ্টত বুঝা যায়। কিন্তু মানুষ হলো এমন সত্তা যার ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলা যায় না— সে ভবিষ্যতে কী হবে, নিজেকে সে কী হিসেবে গড়ে তুলবে, নিজের জন্য সে কোন পথটি বেছে নেবে।

তাই, (অস্তিত্ববাদ অনুসারে) মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, এমনকি উৎপাদন উপকরণেরও সৃষ্টি নয়। মানুষই ঈশ্বর, যে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে। চার্চ, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম কর্তৃক মানুষকে ব্যাপকভাবে অবমূল্যায়ন করার প্রেক্ষাপটে এটি সহজেই অনুমেয়, এ ধরনের একটি অস্তিত্ববাদী আহ্বান কী দারুণ অনুপ্রেরণামূলক ব্যাপার হতে পারে!

এই পরিপ্রেক্ষিতে সার্ত্রের কাছ থেকে এ ধরনের কথা আসাই স্বাভাবিক। কারণ, আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে তিনি হলেন সবচেয়ে শক্তিশালী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক।

মার্ক্স চেয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদেরকে দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এটি ছিলো অসঙ্গতিপূর্ণ। মার্ক্সের মতো একই ভুল করেছেন জঁ-পল সার্ত্র। তিনি একদিকে মানুষের চিন্তাভাবনা, আইডিয়া, ইচ্ছা এবং বেছে নেওয়ার অধিকার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নেন; অন্যদিকে এমন এক ব্যবস্থার কথা বলেন, যেখানে এসব বৈশিষ্ট্য কাজে লাগানোর কোনো সুযোগই মানুষের নেই।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে পূর্ব থেকে বিদ্যমান বৈপরীত্য দ্বারা গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয় এবং ডিটারমিনিস্টিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে এই নিয়ম ভূমিকা পালন করে। ফলে এখানে মানুষের বেছে নেওয়ার অধিকার ও দায়িত্ব পালনের কোনো সুযোগ নেই।

মানুষের মধ্যে যা অন্তর্নিহিত আছে, আর প্রকৃতির মধ্যে যা অন্তর্নিহিত আছে— এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য করে সার্ত্র একটা দ্বৈততা স্বীকার করে নিয়েছেন। জরথুষ্ট্রের ‘ঐতিহাসিক’ দ্বৈতবাদ, মানি’র ‘এসেনশিয়াল’ ডুয়ালিজম, এবং ইসলামের ‘মানবিক’ দ্বৈতবাদের মাঝে আমরা যে ধরনের দ্বৈতবাদী সৃষ্টিতত্ত্বের দেখা পাই, এগুলোকে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় বটে। কিন্তু নিটশে, হেগেল, মার্ক্স এবং এনসাইক্লোপেডিস্টদের দুইশ বছর পর এসে সার্ত্র নিজেকে ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন দাবি করতে পারেন না, বা করবেন না। তিনি বরং বস্তুবাদের প্রতি অনুগত থেকেছেন। অস্তিত্ববাদকে মার্ক্সবাদী ঘরানার চিন্তাধারা হিসেবে দেখানোর জন্য তিনি হাইডেগার থেকে অস্তিত্ববাদের শেকড়কে বিচ্ছিন্ন করে মার্ক্সবাদী বৃক্ষে এনে জোড়া লাগিয়েছেন। তিনি একে মার্ক্স-পূর্ব চিন্তাধারার পরিবর্তে মার্ক্স-উত্তর চিন্তাধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠেপড়ে লাগলেন। এর ফলেই মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করার সেই চূড়া থেকে হতাশার মরুভূমিতে তার অতি প্রশংসিত অস্তিত্ববাদের পতন শুরু হয়।

এটা কি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নাকি দ্বৈতবাদ? বস্তুবাদ এক ধরনের বস্তুগত একত্ববাদ। তাহলে এই দ্বৈতবাদী শিরক, মানুষ ও বিশ্বের পরস্পরবিরোধী এই দ্বিবিভাজনটা কীভাবে আসলো?

মার্ক্স মনে করতেন, মানুষের সবচেয়ে মহান গুণাবলিসমূহ, এমনকি সবচেয়ে পবিত্র মানবীয় আদর্শগুলো পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ, মানুষের গুণাবলি ও মতাদর্শ ইত্যাদি প্রযুক্তিগত হার্ডওয়্যার থেকে বিকশিত পণ্যদ্রব্যের মতোই একটি ব্যাপার মাত্র। এর বিপরীতে সার্ত্র ঘোষণা করেন, “যদি জন্মগতভাবে পঙ্গু কোনো ব্যক্তি দৌড় প্রতিযোগিতায় দ্রুততম মানবের খেতাব লাভ করতে না পারে, তাহলে এর দায় কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির।”

চমৎকার! কিন্তু একজন মার্ক্সবাদী এ ধরনের দাবিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? সমাজ তো বটেই, মানুষের প্রাকৃতিক গঠনকেও ছাড়িয়ে যাওয়া অতিপ্রাকৃতিক ও অপার্থিব ইচ্ছাগুলোর উৎপত্তি কোত্থেকে— এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলে একজন বস্তুবাদী কী জবাব দেবে? বস্তু নিজেই কি এমন কিছু উৎপন্ন করেছে, যা অ-বস্তুগত?

কোনো বস্তুবাদী যদি এ প্রসঙ্গে হ্যাঁ-বোধক জবাব দেন, তাহলে এর মাধ্যমে তিনি মিরাকল তথা অলৌকিক ব্যাপারকে স্বীকার করে নেন। যা একজন অদেখা খোদা এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন মর্মে বিশ্বাসেরই নামান্তর। ফলে এর মাধ্যমে স্বয়ং বস্তুবাদকেই প্রত্যাখান করা হয়।

যাহোক, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের সমস্যাগুলো শুধু এই দার্শনিক প্রশ্নের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, এই মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু তথা ‘মানুষের কর্ম’ ইস্যুতেই এর সমস্যাগুলো আরো বেশি ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে অস্তিত্ববাদের বক্তব্য হলো: মানুষ তার নিজ কর্ম দ্বারা নিজেকে গড়ে তুলে।

‘তার নিজ কর্ম’ বলতে আসলে কী বুঝায়? এক কথায় বলতে গেলে, ইচ্ছা।

তাহলে ‘ইচ্ছা’ বলতে কী বুঝায়? এটি হচ্ছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা বেছে নেবার ক্ষমতা, যেটি স্বর্গীয় বা পার্থিব কোনো কোনো বহিঃস্থ উৎস থেকে উৎসারিত নয়। যেটি স্বাধীন বা আদি কারণের সাথে সম্পর্কিত— আদি কারণটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক যা-ই হোক না কেন।

এই বিমূর্ত ইচ্ছা (metaphysical will) কীভাবে বস্তুজগতে চলে আসে এবং বস্তুগত কার্যকারণ প্রক্রিয়ায় ঢুকে পড়ে— সার্ত্র সেটি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এছাড়া আরো বড় ও অত্যন্ত মৌলিক একটি দ্বান্দ্বিকতামূলক বিরোধ সামনে চলে আসে, যেটির মীমাংসা সার্ত্র করতে পারবেন না বলে অনুমিত। সেটি হলো, মানুষের ইচ্ছা যতই মুক্ত ও স্বাধীন হোক না কেন, এই ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ন ঘটাতে হলে এর কিছু মানদণ্ড থাকতে হবে এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই তা নির্ণীত হবে।

এভাবে গোড়ার জায়গা থেকে ভাবতে গেলে আমরা দেখি, ভালো-মন্দ ও নৈতিকতা সম্পর্কিত সেই পুরনো প্রশ্নগুলোই আবার ফিরে আসছে। সার্ত্র সমস্যাটি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন: ‘ভালো’ ও ‘মন্দ’ বলতে কী বুঝায়?

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। যেহেতু, স্বাধীন ইচ্ছার ক্ষেত্রেই কেবল ‘কোনটি করতে হবে’ এবং ‘কেন করতে হবে’ — এই দায়িত্বের প্রশ্নটা চলে আসে; তাই ধর্মতাত্ত্বিক হোক বা বস্তুবাদী — কোনো নিয়ন্ত্রণবাদই এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না।

কিন্তু সার্ত্র যেহেতু মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে এক অপার্থিব উচ্চতায় (metaphysical zenith) নিয়ে গেছেন; তাই তাকে অবশ্যই ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করার জন্য কিছু মানদণ্ড প্রদান করতে হবে, যা অনুসারে লোকেরা বাস্তবে জীবনযাপন করবে।

সার্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক গুরু হাইডেগার বলেছেন, “মানুষ হচ্ছে নিঃসঙ্গ সত্তা, যাকে এই পৃথিবী নামক মরুভূমিতে ছুড়ে ফেলা হয়েছে।” সার্ত্র এই উপলব্ধিকে ‘délaissement’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিকে তার নিজের (দায়িত্বে) ছেড়ে দেওয়া। আমাদের পারস্য দর্শনে বিদ্যমান ‘তাফভীজ’[9] ধারণার সাথে এর মিল আছে।

ঈশ্বর, প্রকৃতি, নিয়ন্ত্রণবাদী ঐতিহাসিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি থেকে মুক্ত হয়ে সার্ত্রের এই অস্তিত্ববাদী মানুষ একটি আধা-ঐশ্বরিক ইচ্ছার স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু তারপরও এই স্বাধীন ইচ্ছাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে তাকে দায় নিতে হয়। প্রশ্নটা হচ্ছে দায়টা কীসের প্রতি? সার্ত্রের কাছে এটি হলো দ্বিতীয় প্রশ্ন।

এই দুটি প্রশ্নের জবাব দিতে সার্ত্র খুব কসরত করেছেন। প্রখর বুদ্ধিমত্তা, ধারালো যুক্তি, কিংবা অসাধারণ সাহিত্যিক দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও আমরা তাকে এই দুটো প্রশ্নের সদুত্তর দিতে দেখি না।

কাণ্ডজ্ঞানের নীতিকে (principle of good sense) সার্ত্র ‘ভালো’র মানদণ্ড বানিয়েছেন। তার মতে, এর উপর অবশ্যই জোর দেওয়া উচিত এবং মন্দকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা উচিত। “স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী একটা কাজ করতে গিয়ে কেউ যদি মনে করে, এই কাজটি অন্যদেরও করা উচিত; তাহলে এটি ভালো কাজ। কিন্তু ব্যক্তি যদি মনে করে, কাজটি শুধু তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, অন্যদের উচিত নয় তাকে অনুসরণ করা; তাহলে সেটি মন্দ কাজ।” যেমন, “একজন কসাই মাংস বিক্রিতে প্রতারণা করলেও অন্য কেউ এই কাজ করুক, তা সে চায় না। কিন্তু সে যদি বাজার দরের চেয়ে কম দামে মাংস বিক্রি করে, তাহলে সে চাইবে অন্য সবাই এভাবেই ব্যবসা করুক।”

অতএব, সার্ত্রের কাছে ভালো ও মন্দের মানদণ্ড হচ্ছে— (১) ব্যক্তিগত চিন্তা ও অনুভূতি এবং (২) ভাববাদিতা।

মার্ক্সবাদের সাথে সম্পৃক্ত একজন বস্তুবাদী মানব-আচরণ সম্পর্কিত এ ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে ভালো-মন্দের মানদণ্ড ঠিক করছে— কী অদ্ভূত ব্যাপার!

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী নৈতিকতা যে এতটা দুর্বল, এর ভিত্তি যে এতটা ঠুনকো, এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি যে একে বরণ করতে হবে— এই দিকটি সম্পর্কে অসচেতন থাকার কোনো সুযোগ কি সার্ত্রের ছিলো? মোটেও নয়। বরং এ ব্যাপারে তার জবাব ছিলো: “আর কোনো পথ খোলা নেই।”

সার্ত্র হোক বা অন্য যে কেউ, অর্থাৎ যারা মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার কদর করতে চান, মানুষকে প্রকৃতিবাদ (বস্তুবাদের পুরাতন পরিচয়) ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের (বস্তুবাদের নতুন পরিচয়) হাত থেকে রক্ষা করতে চান, এবং মানুষকে তার নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কায়েম রাখতে চান; তারা যদি বিশ্বজগতকে স্রেফ একটা বস্তুগত বিষয় মনে করেন — তাহলে অনিবার্যভাবেই হয় মানুষকে তারা অদৃশ্য, চেতনাহীন বস্তুবাদী নিয়ন্ত্রণবাদের কারাগারে ছুড়ে ফেলেন; আর নয়তো মানুষকে অনর্থক, অর্থহীন অবস্থার উপর ছেড়ে দেন, সকল মানবিক মূল্যবোধ যেখানে চাপা পড়ে যায়। এবং এ ব্যাপারগুলো ঘটে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

আমরা শুনে থাকি: বেহেশত হচ্ছে অবাস্তব ধারণা, অস্তিত্ব হচ্ছে শূন্যতা, আর প্রকৃতি চলে অন্ধ ও নির্দিষ্ট গতিতে (in blind, determinative motion)। বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি, লক্ষ্য ও ইচ্ছার কোনো জায়গা বিশ্বজগতে নেই। অস্তিত্বের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। এই ভয়ঙ্কর শূন্যতার মাঝে মানুষ নিতান্তই এক আগন্তুক, যাকে নিজ দায়িত্বের উপর পৃথিবীতে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। সে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত। তার এমন এক স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, যার মাধ্যমে তাকে তার নিজস্ব অর্থবহতা, মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও সত্য নির্মাণ করে নিতে হবে।

যাহোক, আমরা দেখলাম, অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিকে ‘স্বাধীন ইচ্ছা ও মুক্তি’ নামক একটি স্পোর্টস কার ধরিয়ে দিয়েছে। তবে সেই সাথে তার কানে ফিসফিস করে বলে দিচ্ছে, ‘তোমার যাবার কোনো জায়গা নেই। যেখানে ইচ্ছা তুমি যেতে পারো। তবে যেখানেই যাও না কেন, মনে রাখতে হবে— নিজের পছন্দেই তুমি এই পথটি বেছে নিয়েছো, এর বেশি কিছু নয়। অন্য কোথাও যেহেতু কোনো সভ্যতার অস্তিত্ব নেই, ফলে কেউ নিজের জন্য যে পথই বেছে নেক, সেই পথের সাথে সম্ভাব্য অন্যান্য পথগুলোর কোনো পার্থক্য যে নেই, এটাও তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। এ কথা বলার পর স্বাধীনতা নামক এ ধরনের উপহার যে পুরোপুরি অর্থহীন, এমনকি বিপদের কারণ হতে পারে, তা নিশ্চিত!

মানুষকে ঈশ্বর বানিয়ে দিয়ে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাজ করার স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করে, তারপর তার ‘কীভাবে কাজ করা উচিৎ’ প্রশ্নটির জবাবে ‘সে যেভাবে চায়’ বলা— এমনটা আসলে একটা ধ্বংসাত্মক দুষ্ট চক্র তৈরি করে।

সার্ত্র নিজের ওয়ার্ল্ডভিউ হিসেবে একদিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার দাবিও করেছেন। এরকম একটা অর্থহীন, বস্তুবাদী দুনিয়ায় ব্যক্তিগত ‘সদিচ্ছা’ (good sense) ছাড়া স্বাধীন ইচ্ছা ও মূল্যবোধের জন্য আর কোনো মানদণ্ড তিনি প্রস্তাব করতে পারেননি। তার কাছে আর কোনো বিকল্পও আসলে নেই।

সার্ত্র বুঝতেন যে নিম্নোক্ত দুই লাইনেই তাঁর সামাজিক ও নৈতিক অস্তিত্ববাদের সারসংক্ষেপ টানা যায়:

(১) “যে কোনো কিছু করার সক্ষমতা তোমার রয়েছে।”

(২) “তোমার ইচ্ছার বাইরে তোমাকে বাধা দেবার মতো আর কোনো মানদণ্ড যেহেতু নেই, তাই স্বাধীনভাবে তুমি যা কিছুই করো না কেন, তা বৈধ।”

এটাই চূড়ান্ত কথা! ফলে স্বাধীন ও সক্ষম মানুষের জন্য যে কোনো কাজই ফিলসফিক্যালি বৈধ বা অনুমোদনযোগ্য।

প্রকৃতপক্ষে, সার্ত্র নিজেই এই উপসংহার টেনেছেন। তিনি দস্তয়ভস্কির একটি বিখ্যাত উক্তি প্রায়ই উল্লেখ করতেন, “আমরা যদি জগৎ থেকে ঈশ্বরের ধারণাকে বাদ দেই, তাহলে একজন ব্যক্তির প্রতিটি কাজই অনুমোদনযোগ্য।”

মানুষের অবাধ ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকার ঘোষণা দেওয়ায় সার্ত্রের অস্তিত্ববাদে এসে সকল নৈর্বক্তিক নৈতিক মানদণ্ড এবং মানবীয় আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহ ধ্বসে পড়ে। এর মাধ্যমে কি তাহলে ঈশ্বরের পরিবর্তে কোনো অপদেবতাকে মেনে নেওয়া হচ্ছে না?

(চলবে)

[মূল: আলী শরিয়তী, অনুবাদ: এন এইচ আব্দুল্লাহ]

অন্য পর্বগুলো পড়তে এই লিংকে ক্লিক করুন

নোট ও রেফারেন্স:

[1] এখানে ব্যবহৃত ‘Fourierism’ শব্দটির হুবহু অনুলিখন হলো ‘furalism’। শব্দটি ‘formalism’ হতে পারে বলেও আমাদের অনুমান (— ইংরেজি অনুবাদক)। ‘ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র’ ধারণার অন্যতম প্রবক্তা ফ্রেঞ্চ দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ের চিন্তাভাবনার আলোকে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মতবাদকে ফুরিয়েরিজম বলা হয়। (— বাংলা অনুবাদক)

[2] দিয়ামাত হলো ‘দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের’ একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি বিশ্বাসের এমন এক মূলনীতির কথা বলে, যার সাথে তরুণদের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প ও সাহিত্য, দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই মিল থাকতে হবে। এ কারণে একে ধর্ম ছাড়াই ধর্মীয় বিধান বলা যায়।

[3] সম্ভবত ভুলবশত ‘আই’ (I)-কে ‘লি’ বলা হয়েছে। এই ‘আই’ দিয়ে বুঝায় নৈতিকতা। যেমন: উত্তম লোকেরা ন্যায়নীতি বুঝে (অর্থাৎ, কখন কী করা উচিত); কিন্তু নিচু পর্যায়ের লোকদের ধান্ধা হলো শুধু পয়সা কামানো। (Analects of Confucius, 4:16) — ইংরেজি অনুবাদক

[4] হিন্দু দর্শনে ‘বিদ্যা’ বলতে আত্মার খোরাক বা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনকে বুঝায়। মূলত ৬ ধরনের জ্ঞান অর্জনকে ‘বিদ্যা’ বলা হয়। এগুলো হলো: ন্যায়, যোগ, বৈশেষিক, সাংখ্য, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা। — সম্পাদক

[5] স্কলাস্টিসিজম ছিলো ল্যাটিন ক্যাথলিক খ্রিষ্টানপন্থী একটি দার্শনিক ধারা। এরা মধ্যযুগে ইউরোপে সক্রিয় ছিলো। — সম্পাদক

[6] পারস্য বাহিনীর সেনাপতির কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন ইরানের ইসফাহান বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর একজন সৈনিক। — ইংরেজি অনুবাদক

[7] আদর্শ রাষ্ট্র (মদীনাতুল ফাদিলাহ) ধারণাটির গোড়া হলো প্লেটোর রিপাবলিক গ্রন্থ। মুসলিম দর্শনে এটি আবু নসর মুহাম্মদ ইবনে ফারাবীর (৮৭৪-৯৫০) রচনায় এসেছে। এর মানে হলো, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা শাসিত এমন এক নগর, যার অধিবাসীরা সত্যিকারের ন্যায়বিচার, সুখ ও পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ মান অর্জন করবে।

[8] বরাবরের মতো কোনো সূত্র উল্লেখ ছাড়াই একটি চাইনিজ কবিতা থেকে হামিদ সিরাজী (বিখ্যাত ইরানী কবি) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এটি অনুবাদ করেছেন। — ইংরেজি অনুবাদক।

[9] তাফভীজ হলো জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে খোদার মতো করে কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব খোদা কর্তৃক মানুষকে অর্পণ করা।